贝多芬的《庄严弥撒》是作曲家晚年创作的唯一部大型的宗教音乐作品。为了创作它,贝多芬经历了将近四年的艰苦劳作,终于完成了自己一生中“最伟大的杰作”。20世纪50年代以来,西方研究者对这部作品的关注度不断增加。人们竞相讨论这部作品的伟大之处,其中一个重点就是对《庄严弥撒》创作手法的分析和探究。德国音乐学家沃伦.科肯德尔(Warren Kirkendale)在他的论文《通往贝多芬<庄严弥撒>古老观念的新途径》(1970)中指出,“今天,我们发现贝多芬不仅把传统的思想保持到相当的高度,还把更多古老的、被掩埋的传统加以恢复,并且运用无与伦比的自由的、个性化的语言塑造出属于贝多芬所处时代的音乐形式。”科肯德尔向人们表明,贝多芬在《庄严弥撒》中不仅批判性地继承了古典主义的弥撒创作风格,还表现出对更加久远的弥撒音乐传统的强烈兴趣。这种兴趣一方面来自于作曲家晚年对古代音乐文献的关注,另一方面也与他在弥撒领域怀有的创作抱负有关。为了创作具有总结意义的“真正的教堂音乐”,贝多芬需要在对古代弥撒创作成就的学习和借鉴中汲取滋养,使自己在创作《庄严弥撒》时具备更加深厚的宗教内涵和历史积淀。与此同时,贝多芬非常注重对巴罗克时期音乐象征手法的挖掘和应用,使他在具体创作中能够超越时代与风格的限制,达到对个人宗教思想的自由表达。贝多芬在创作《庄严弥撒》时对历史风格的继承和应用久以成为研究者们的共识,然而,集中针对这个问题加以分析性研究的文章却相当少见。笔者希望通过音乐分析获知贝多芬创作手法的微妙之处,以及他在如此设计中怀有的历史情感。

一、《庄严弥撒》中的仿古手法

从作曲技术角度来看,《庄严弥撒》中的仿古手法主要表现为对文艺复兴晚期“古代风格”(Stile antico)的追求和模仿,以及中古调式的应用。在圣咏式合唱的写作方面,贝多芬追随的创作范本主要来自文艺复兴时期意大利作曲家乔瓦尼.皮耶路易吉.达.帕莱斯特里那(Giovanni Pierluigi da Palestrina,1525-1594)的无伴奏合唱作品。在中古调式的应用方面,贝多芬创作《庄严弥撒》之初曾经研究了乔塞弗.扎利诺(Gioseffo Zarlino,1517-1590)的《和声的体制》(Istitutioni At-moniche,1558)和亨利希.格拉瑞安(HeinrichGlarean,1488-1563)的《十二调式论》(Dodek-achordon,1547),从中获得了对中古调式应用的理论参照。

根据笔者的统计,《庄严弥撒》中带有仿古特征的音响片段分布于作品的各个乐章。它们有的隐藏在主要旋律之下作为陪衬和背景;有的虽然篇幅不大,却有着独特的表情意义,夹在乐段中间起衔接作用;还有的则突显于乐章的核心部分,成为饱含深意的音乐亮点。需要说明的是,贝多芬将带有仿古特征的音乐片段安排在弥撒之中,从根本上是为了特定经文内容的表现需要。它使部分段落回归久远的时代,与其他段落产生历史性的风格差距。由于篇幅所限,笔者只选取每种功能类型最具代表性的音乐片段加以分析,从中发现仿古特征给这部弥撒带来的独特韵味。

(一)具有陪衬功能的仿古性段落

对于此类片段,笔者重点分析一处陪衬性乐句。这个陪衬性乐句出现在降福经部分的引子中。当独奏小提琴在两支长笛的伴随下共同演奏出象征基督降临的下降音型时,男低音合唱声部用类似念诵的低沉音调唱出“奉主名而来的,当受赞美。”这个隐秘的乐句使全段的重要唱词先现出来,对上方的器乐旋律具有注解作用。

此外,其他具有陪衬功能的仿古乐句还出现在荣耀经和信经赋格的末尾部分,同样以近似圣咏的风格创作而成。这些陪衬性乐句与上方的主要旋律形成风格上的对比,通过低回、内省的吟唱式旋律赋予整个段落浓重的历史感和宗教气质。贝多芬企图在《庄严弥撒》中增加音乐风格的历史深度,这种创作倾向在陪衬性的仿古乐句中已经初露端倪,而在具有衔接性或独立意义的仿古段落中则表现得更为明显。

(二)具有衔接功能的仿古性段落

具有衔接功能的仿古性段落与前后乐段表现出顺承或转折两种关系。前者真正充当乐段的连接性因素,将音乐前后顺畅地联系在一起。一个比较突出的例子出现在圣哉经中。在该章第156至159小节里,合唱队反复唱出“奉上帝之名”(in nomine Domini)一句,音响气质内省、神秘。该唱词是对之前独唱乐段末尾的重复,带有补充终止的性质。合唱队的插入为终止部分增添了浓厚的音响背景,同时也为器乐段的再现做了铺垫。

仿古性段落表现出的转折关系大多与经文的叙述内容变化有关。作曲家把带有仿古特征的乐段安插其中,将文词叙述中的转折与对比通过不同风格的音乐展示出来。《庄严弥撒》中最具代表性的转折性仿古段落出现在信经的“复活”(Resurrexit)部分。作曲家以无伴奏合唱的形式为“他在第三天复活,根据经书的记载”(Et resurrexit tertia die.secundum Scipturas)一句谱曲,采用混合利底亚调式。该段落首先从男高音声部进入,两小节后变为四声部齐唱。它以高昂的气势宣告基督的复活,与前段“被埋葬”(et sepultusest)中悲痛、哀悼的音调情绪形成鲜明对比。这是信经乐章乃至整部弥撒曲中最具戏剧性的音乐转折点,标志着基督的胜利已经到来。

(三)具有独立意义的仿古段落

具有独立意义的仿古段落规模一般较长,能够表达完整的音乐内容和情景。在《庄严弥撒》里,此类段落最为典型的当属信经中的“诞生”部分。整个乐段自该章第124小节开始,音乐从不太快的快板(Allegro ma nontroppo)转入柔板(Adagio)。独唱男高音首先唱出“诞生”主题,其旋律带有格里高利圣咏虔诚、神圣的音响特征。“诞生”部分采用多利亚调式(Dorian Mode),它的出现暂时排除了大小调体系的功能属性,在音响氛围上回归久远的时代。“诞生”主题先后在其他三个声部模仿呈现,用缠绵、柔和的吟诵旋律赞美圣母玛利亚的童贞和母性。

另一个具有独立意义的仿古片段来自信经乐章的第三部分“也信圣灵”(Credo in Spri-iturn Sanctum)。这个段落从该章第267小节开始,当合唱的男声声部再现“我信”(Credo)一词的主题动机时,女声声部随即唱起“也信圣灵”等一系列经文唱词。颇为有趣的是,贝多芬将不断重复的信经动机与唱经旋律上下对应起来,快速向前推进。作曲家似乎在尽力缩小这个部分的规模,于是将篇幅长大的经文段落以近似念诵的方式压缩到短小的乐段之内。学者们对这种处理看法不一,但基本认同这是作曲家精心设计的结果。笔者认为,贝多芬采用紧密的念诵式圣咏旋律谱写该段,不仅出于形式结构或经文内容的考虑,还有着心理表现的目的。正如荣耀经赋格中对“偕同圣灵”唱词的仿古性处理,作曲家在此也将统领于“也信圣灵”之下的大段经文创作成带有仿古气息的圣咏唱段。由于此段经文还表达了对教会和施洗的信任,教徒对这里叙述的关于人世间可能获得的救赎自然怀有更大的期盼。贝多芬有效把握住教徒的这种心理,于是采用圣咏音调与“我信”动机相结合的方式,既表现了教众对拯救与复活的信心,又反映出他们期待理想实现的迫切心情。此外,“也信圣灵”部分的圣咏式演唱还赋予该段音乐一种客观、严谨的叙述效果,与先前“也信基督”部分颇具表现性的音乐风格形成对比,从而暗示出不同经文段落的内在差异性。

1823年3月25日,贝多芬致信柏林歌唱学会(Berlin Singakademie)指挥兼作曲家卡尔.弗里德利希.策尔特(Carl Friednch Zet-ter),与他交涉《庄严弥撒》的收藏事宜。作曲家在信中提出,“如果这部作品制谱出版,我将不计报酬地将一份副本送给你。它的很大一部分几乎可以完全用无伴奏合唱风格(a lacappella)演唱。但是整个作品需要重新修订;也许你会有足够的耐心做如此处理——此外,这部作品中无论如何也有一些部分可以采用无伴奏合唱风格演出。事实上,我喜欢将这种风格视为最纯正的教堂风格。”贝多芬的评价为我们考察《庄严弥撒》中的仿古性乐段提供了可靠的依据。但是,正如马丁.库珀所言,“贝多芬创作教堂音乐时正处于基督教仪式传统凋谢的时期。这种精神上的不足只好利用对古代的想象来弥补。”为了创作出与“真正的教堂音乐”相媲美的新的弥撒曲,作曲家凭借对弥撒经文的独特理解和想象,将音乐象征手法融入《庄严弥撒》的创作,使它成为一部彰显作曲家个人宗教观念和情感的音乐作品。

二、《庄严弥撒》中的音乐象征手法

在西方音乐史上,音乐的象征手法有着深厚的历史渊源。它早在西方音乐文化形成之初就已出现,而从文艺复兴中、晚期到巴罗克时代,音乐的象征功能又与情感论相结合,通过音乐修辞学(Music rhetoric)等创作技术的推动得到广泛的应用和发展。它追求的是古典主义时代之前音乐给人们带来的文学性、绘画性的想象空间。《庄严弥撒》中的象征手法根据对象的不同可分为三种类型:第一,对具体词汇的音乐象征。这种象征手法与绘词法有关,通过音乐对部分词汇的具体语义加以表现。第二,对弥撒仪式的音乐象征,即通过特定位置的音乐表现弥撒仪式的某些具体步骤。这些音乐与弥撒进程相符合,引起人们对仪式活动的联想。第三,对宗教情景的音乐象征。作曲家动用各种音乐表现手段对经文中表现的宗教情景加以烘托和描绘。这种象征类别符合了宗教活动中对信条“可视性”的追求,同时也反映出作曲家对宗教情景的独特理解和想象。

(一)对具体词汇的音乐象征

对具体词汇的音乐象征是指作曲家动用各种音乐要素对弥撒经文中的重要词汇进行“描绘”。这种象征手法直接借鉴了巴罗克早期的绘词法(Word painting)技术,属于音乐修辞学中生动叙述(Hypotyposis)的一种类型。贝多芬在《庄严弥撒》中使用这种技术,使特定文词和所配音乐之间达成一种语义层面的默契,赋予作品新颖、生动的音乐表现力。

《庄严弥撒》中最具代表性的词汇象征莫过于对“天”(excelsis)、“地”(terra)二词的语义性描绘。以荣耀经中的代表性段落为例(29-54小节),该段通过音乐修辞格中的对比法(Anfitheton)在作品中首次表现了天、地之间的对比关系。在第30小节处,作曲家将“高天”一词用a2的强音加以表现,而第43小节的“土地”一词则被降低到微弱的A音。这种音区和力度的陡然变化成为一种有效的象征方式,在《庄严弥撒》中具有典型性。它使得一成不变的叙述性文字在音高和音响度上产生悬殊差异,将“天”、“地”二词语义中蕴涵的空间差异借助音响生动地展现出来。

在基督教传统观念里,弥撒经文里的“天”、“地”二词不仅代表自然界的天地,同时还代表着天堂与尘世、上帝与凡人的属性区别。贝多芬创作的针对上主(Deo)、天堂(coelis)及其相关属性(如全能的、至高的)的象征乐段,大多采用向上攀升的音阶和强音力度,以此表现彼岸世界的光明和辽远。而对于以“人”为代表的尘世的象征则相反,一般在较低的音区和微弱的音量暗示着人的卑微,以及对上主的敬畏和崇拜。作曲家还将这种手法应用于个别旋律的写作,使音乐与包含天、地关系的经文语句完美结合,将绘词法的象征意味发挥到极致。

贝多芬对绘词法的应用在他早期的作品中并不多见。这不仅因为此种技法更适用于声乐或说明性器乐作品,还由于它所表现出的音乐审美趣味在古典主义时期已失去了昔日的光彩。然而,贝多芬在1809年创作的《第六(田园)交响曲》中却试图恢复这种技术,从而创作出具有说明性的交响曲。贝多芬对绘词法的运用反映出他在音乐创作中新的美学追求,即要在音乐创作中重新发掘文学性描绘和感性表达的价值和优势,以此与抽象、理性的作曲风格相平衡。10年后,当贝多芬动手创作《庄严弥撒》时,他从对历史上教堂音乐的研究中再次为绘词法技术找到了应用的可能性。这种技术不但赋予经文唱词生动的音乐形象,还将作曲家对具体词义的理解变相地加以强调和表现。

(二)对弥撒仪式的音乐象征

在《庄严弥撒》里,贝多芬通过部分乐句、乐段象征弥撒仪式的具体步骤和细节。这种象征类别在作品中的曲例虽然不多,却反映出作曲家力图将仪式活动与音乐紧密结合的创作目标。在贝多芬看来,弥撒仪式富有具体的神学含义和表现目的。这些含义潜藏在仪式行为内部,不易被揭示,然而,音乐却能通过具体音响将仪式的象征意味直观地表现出来,进一步提升弥撒仪式在教众心目中的精神价值。

《庄严弥撒》荣耀经的开头以形象描写修辞格(Hypotyposis figures)中的增进法(Anabas—is)具体表现“荣耀在天”的唱词内容。贝多芬采用疾速上升的音阶来象征上帝的荣耀直冲云霄。如果我们对弥撒仪式的具体场景有所了解就会知道,这里的音乐处理象征着神甫在此处高举双手的动作。《旧约.耶利米哀歌》中提到,“我们当诚心向天上的神举手祷告”。贝多芬对礼拜动作的音乐象征在同一乐章第80-83小节处也有体现,当合唱声部唱到“朝拜你”(adoramus te)时,音区和力度陡然降低,象征神甫面对圣坛鞠躬行礼。

以上对祈祷动作的象征还只停留在细节层面,而《庄严弥撒》中最为突出的仪式象征段落则出现于圣哉经中。在降福经(Benedictus)到来之前,贝多芬写作了一个器乐段,标明“前奏曲”(Preludium,圣哉经79—110小节)。这个段落的由来与弥撒仪式的进行直接相关,有着悠久的历史渊源。16世纪时,当复调弥撒曲将“圣哉”部分延长以后,为了避免对基督降临的庆祝有所耽搁,祝圣仪式(Conseeration)遂被提到降福经之前。伴随着祝圣仪式的进行,教堂管风琴师通常会演奏即兴的音乐片段。到了18世纪晚期,管风琴的即兴演奏被乐队取代。贝多芬在《庄严弥撒》中采用乐队演奏这个段落,但是它的音区不断降低,速度缓慢,旋律进行绵延、深沉,且有明显的踏板式低音作为和声支持。诸多特点都表现出该段与传统仪式中管风琴音乐的联系。

(三)对宗教情景的音乐象征

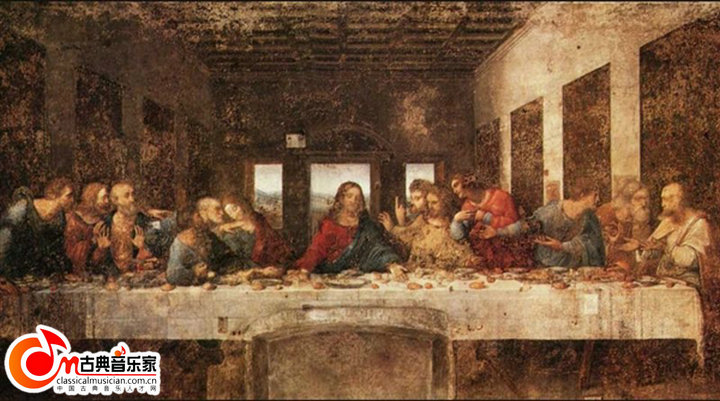

贝多芬对宗教情景的音乐象征较之对具体词汇和仪式的象征显得更为自由,充分体现出他个性化的创作才智。在弥撒经文的不同部分里,一些文字段落与圣经中的叙事情节有着密切联系。这些段落能够引起天主教徒“可视性”的情景联想,同时也激发了作曲家的创作灵感。《庄严弥撒》的信经乐章由于包含着对基督诞生、受难和复活等传奇经历的叙述,为情景象征手法提供了最佳的用武之地。在“诞生”(Et incamatus)段落里,贝多芬巧妙地应用长笛吹奏伴随圣咏式的歌唱声部,象征圣灵以鸽子的形象降临人间(信经,134-135小节)。根据沃伦.科肯德尔的论证,将圣灵的形象用鸽子加以代表的情况早在公元2世纪时就已经流行。在许多绘画作品中,鸽子成为圣灵的象征。作曲家采用长笛吹奏的明丽、婉转的旋律将圣灵降临的情景生动地表现出来,唤起人们对“道成肉身”(Incarnation)这一神秘情景的想象。

在《庄严弥撒》的圣哉经中,还有一个器乐部分可与“道成肉身”的象征段落相媲美,这就是降福经开头以小提琴主奏的器乐段。在象征祝圣仪式的“前奏曲”之后,一个由独奏小提琴和两支长笛共同演奏的旋律随即出现。它从明亮的高音区(g3音)缓慢下行直至c1音。旋律随即向上折返,最后结束在C大调的主六和弦上。贝多芬在此采用“下降”(Katabasis)的音乐修辞法象征基督降临神坛。在祝圣仪式的末尾,神甫在圣餐变为圣体(Transsubstantiation)的一刻点亮祭坛的蜡烛,用蜡烛的光代表基督的临在。作曲家用明丽的器乐音响象征基督的神光,令人联想起基督在神坛现身的神圣一刻。其后出现的小提琴独奏段是贝多芬处理得颇具情感性的器乐段落。他用这种充满世俗性特征的器乐音响暗示着基督与人的紧密关系,强调他作为“中保”(Mediator)给俗世带来的光明和福音。

《庄严弥撒》羔羊经中“请赐”(Dona)部分的两个“战争”插部是整部作品中最为醒目的情景象征段落。对于这两个段落的结构功能,笔者在前文已有所讨论,此处重点关注它所具有的象征意义。贝多芬在段落题头写下的“为内部和外部的和平而祈祷”(Bitte uminnem und auβem Frieden),为我们理解“战争”插部的创作原因给予适当的提示。面对“请赐予我们和平”的经文,贝多芬回忆起亲身经历的战争和骚乱。他用定音鼓低沉的音响引出“战争”插部1,迅即加入紧迫的弦乐旋律和明亮的号角声,象征战争灾难的降临。独唱女中音和男高音发出尖锐的呼号,用宣叙性的音调表达着免除罪孽、乞求怜悯的迫切心声。在战争插部2里,开头的器乐赋格段表现出人类为战胜苦难做出的不懈斗争。而合唱队齐唱的“天主羔羊”和“请赐和平”则预示着胜利的曙光必将到来。贝多芬创作的两个“战争”插部是对人为造成的最极端苦难的象征,它与“和平”一词的内涵产生巨大反差,充分强调了“和平”在人类生活中的宝贵价值和意义。

《庄严弥撒》表现出的仿古与象征性音乐特征,反映出贝多芬对古代宗教音乐创作传统的尊重和崇尚。当作曲家动手创作这部作品时,他深切感受到古典主义时期天主教信仰的衰微和淡薄。于是,贝多芬将探索的目光投向祖辈创造的“教堂音乐丰碑”,在帕莱斯特里那等人的作品中寻找可供模仿的音乐样板。然而,他依靠仿古手法创作出来的宗教音乐却无法达到文艺复兴时期的信仰力量和精神高度。这是一种由历史引发的艺术创造的无奈。它迫使作曲家只能捡拾古代教堂音乐的残片,却要在宗教情感的技术表达上另辟蹊径。最终,贝多芬找到了音乐象征这样一种有效的表现手段。音乐象征的创作手法较之纯粹的“古代风格”给作曲家开辟了更加自由的表现空间,使他的艺术想象力得到有效的释放和发挥。基于象征性的音乐处理,《庄严弥撒》表现出的个性化、说明性、想象性的音乐特征,反映着浪漫主义时代的基督教信仰观念和审美追求。贝多芬通过这部作品实现了弥撒创作风格的历史性跨越。它从数百年的创作经验中凝聚而来,并向着未来发展开去。