︱推荐理由︱

什么叫做风景画音乐

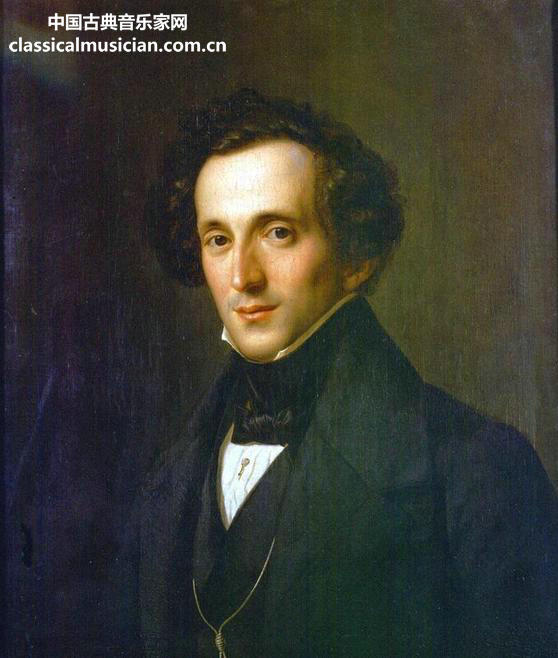

生于富裕家庭中的门德尔松受尽了上帝恩宠,这位生于1809年的天才音乐家从小在优渥的环境下成长,接受最好的教育,他既有姣好的容貌与气质,又具备异于常人的音乐天赋,因此处处受人欢迎,毕生都没有受过什么大苦难,与大多数音乐家的穷困潦倒相较真是天壤之别,无怪世人说他是最幸福的音乐家。

由生活上的遭遇可以想象其作品的内容,门德尔松的音乐常自然显露一种精致高雅格调,既无太多挣扎,也不强说愁,而且总有可爱的旋律向你微笑,就像这首A大调的《意大利》交响曲,任何人听到开头那由小提琴所奏出的活泼明朗主题,都会不可思议的感觉自己正倘佯在意大利灿烂的阳光下,心情也不自主的愉悦起来了。如此富于感染力的美妙音乐,就连作曲的门德尔松也自称:「这首交响曲是我曾写过最圆熟的作品。」既然有个《意大利》的标题,多少与此地有点儿关系吧!没错,没有意大利旅游经验的熏陶,就没有这阙交响曲的诞生。

1830年5月,21岁的门德尔松再度告别柏林,步上为期两年的游学之旅。于威玛拜访过歌德后,途经慕尼黑、林兹、维也纳与布达佩斯到意大利去,同年10月门德尔颂抵达威尼斯,正巧目睹秋天为这绮丽的水都所带来的美景,并为此深深着迷:「终于到了意大利,我毕生最愉悦的时光就此展开。」离开威尼斯后,门德尔松接连游历了波隆纳与佛罗伦斯,在11月初到了罗马,这回停留将近半年才走,年底时,他对此古老国家已有一个程度的认识,于是开始创作《意大利》交响曲。写写停停,门德尔松觉得有必要四处再撷取更多的灵感,1831年春天他又起身前往意大利南部的那不勒斯,然后重游佛罗伦萨啜赏乌兹美术馆的画作;1831年夏天开始逐渐北行,取道热那亚、米兰返回德国,此时,门德尔松在意大利感受到的热情与朝气,仅止于转化成片段的优美旋律,但要等到被整合为完整的乐曲,却有赖其他特殊机缘来推波助澜。1832年11月伦敦皇家爱乐协会委托门德尔松创作一首交响曲、一首序曲和一首声乐作品,门德尔松心中打着如意算盘:何不利用前些日子写了一部份的东西交差呢?主意打定,写起来可就认真喽,很快的,他在来年四月完稿,5月13日,亲自赴伦敦指挥这首A大调《意大利》交响曲的首演,结果相当成功。

然而,门德尔松对草草完成的意大利交响曲并不满意,没事就拿出来修改一番,直到1837年才告一段落,不过这份二次定稿的总谱在作曲者生前都没有出版,要等到1851年,也就是门德尔松死后4年才正式付梓。

|推荐版本|

如果说托斯卡尼尼是门德尔松指挥方式的继承人,那么这份《意大利》交响曲的录音绝对是最佳典范。当时已高龄87岁的托斯卡尼尼,突破的不只是年龄上的限制,NBC交响乐团演奏时所散发出的力道与热情,在这份单声道现场录音中,展露无遗。

聆听指南

与其说意大利交响曲是门德尔松亲身的旅行经历吗,不如说是他接触意大利风土民情的感触吧!其实这首交响曲的内容并不受标题的约束,除了第四乐章引用到意大利民俗音乐素材外,其他乐章都只是门德尔松巧妙运用自己的语言,道出他对意大利的感觉而已,这种想象力的延伸,即为聆赏此曲的乐趣所在。

充满活力的第一乐章快板主旋律,是门德尔松到达意大利的第一印象,南国的明亮阳光与湛蓝海水,让久居北国的门德尔松喜悦万分,即使是温柔的第二主题,也难掩心中愉快之情。

第二乐章是略带哀愁的歌谣,有人说是从罗马的宗教仪式得到之灵感,但听起来没什么宗教味,反倒是低音声部固定节奏行进着,带来一丝严肃的感觉。

纯朴优美的第三乐章主题,有一种快活漫步于乡村中的感觉。

最后是急板的末乐章,拉丁人热情奔放的民族性,随着标明为「萨塔瑞拉舞曲」(Saltarello)的快速节奏出现,这是从罗马狂欢节的情景得到的灵感,激烈、热闹、喧哗的气氛下,旋律进行越是接近结尾速度就越快,终于在兴奋的高潮下结束全曲。