在所有的艺术活动中,古典音乐可说是最特别的一种。古典音乐不像绘画雕刻或建筑,艺术家可直接将灵感与思想呈现到观赏者眼中,让观赏者可直接体悟到创作者的艺术思想。因此除了当代音乐或许可由作曲家亲自上阵发表作品外;在古典音乐的领域中,作曲家与听众间,必须透过演奏者的诠释,才能让音乐进入听众心里,明白作曲家想表达的境界。

基于上述论点我们可发现,演奏者与作曲家实际上存在着十分微妙的关系。由于作品必须透过演奏者才能变成音乐,而演奏者与作曲家对于音乐的理解与诠释往往由于时空背景、社会文化等因素难免产生落差。因此古典音乐可说就是演奏者与作曲者在穿越时空、甚至跨越巨大文化差异下所进行的艺术合作。作曲家透过作品中亲自标记的符号与术语等线索,指引演奏者往正确的诠释方向行进,但时空与文化的隔阂却又不可避免的常在其中造成许多误解与误导。

此外,现代人也常对所谓的演奏家怀抱着许多期待。从「职业演奏家」到「杰出演奏家」再到「伟大演奏家」,这中间所历经的挑战与考验,往往非爱乐者所能想像。首先必须要有基本的技巧训练,再来就是要有极为广泛的演出曲目,甚至不论哪个时代的音乐作品都要能有异于常人的理解与精通,才能在演出时技惊四座并感人肺腑。然而演奏家毕竟不是精准的机器,当然也没有人会想一直听音乐盒演奏。因此对于作品的诠释除必须忠实于作曲家的指示外,必得再添上个人的演奏风格与长处。但演奏者到底要如何拿捏尊重作曲家意志与发挥个人特色两者之间的分寸,这正是欣赏古典音乐最引人入胜也最吊诡的所在。

那么,史上究竟有哪位演奏家既能发挥个人风格,又能让作曲家的作品内涵得以彰显呢?我想下面这个故事就是个很好的例子。

1919年十月,一次世界大战结束不到一年,英国作曲家艾尔加的大提琴协奏曲在伦敦首演。由于彩排时间仓促,再加上乐曲风格阴郁哀沉,因此这首协奏曲在战后对渴望歌舞升平的英国民众来说,并不讨喜。也因此让这首协奏曲沉寂了许久,始终未获得应有的艺术评价。的确,艾尔加在创作这首乐曲时仍活在对战争的恐惧与无奈之中,无论是精神或肉体皆受到极大的折磨。当时艾尔加甚至誓言永生不再创作任何一首歌颂欢乐的乐曲。对照创作生涯颠峰时受到极大欢迎的《 威风凛凛进行曲》,这首协奏曲彷佛预示了艾尔加的晚景凄凉。

有好长一段时间,许多知名的大提琴家都试图为这首大提琴协奏曲平反却都徒劳。群众仍然对这首乐曲兴趣缺缺,他们搞不懂为什么一首乐曲里面要埋藏这么多的压抑与悲伤,甚至连大提琴家呕心沥血、绞尽脑汁的诠释都显得沈闷无聊哈欠连连。但这样的刻版印象,却在四十年后因一位小女孩的登台演出而有了大转变。

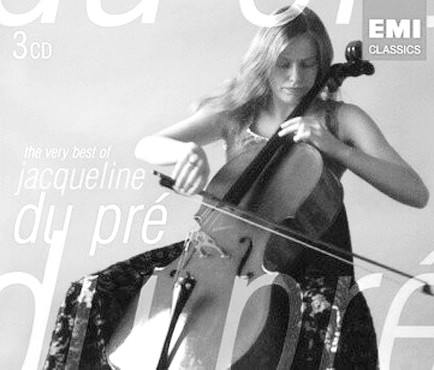

她正是杜普蕾,一位大提琴界的天才少女!1959年,十四岁的她初次登台,她演奏的艾尔加大提琴协奏曲震撼了乐界,从没有人能想到原本抑郁悲伤的乐曲竟然是可以用热情与激昂来冲破这一切阴霾的。杜普蕾用前人从未尝试过的诠释方法演奏这首协奏曲,她裂解了艾尔加作品中常见的古典结构,同时也放大了乐曲当中的所有情绪,让压抑与悲情在最终获得释放与升华。英国乐坛怎么也没想到向来被视为「英国贝多芬」的艾尔加,在他晚年所写的这首难解的大提琴协奏曲,就这样简单的被一位年轻女孩赋予了全新的面貌与生命。彷若无知小儿在无意间便破解了老谋棋王所设下的棋局一般,霎时间不仅让艾尔加这首协奏曲咸鱼翻身、脍炙人口,同时也让杜普蕾成为了「英国希望」,一吐这个国家百年来未曾出过一位知名演奏家的闷气。

杜普蕾靠着这首大提琴协奏曲跃上国际舞台,英国唱片大厂EMI更是有计画的包装行销这位本土大提琴天才美少女。不仅屡屡为她灌录各种大提琴曲目,连具有大提琴身分的英国指挥大师巴毕罗里都对杜普蕾赞誉有加,多次与她合作录音。虽然杜普蕾发行了多张包含了海顿大提琴协奏曲在内的多张大提琴协奏曲录音,然而乐迷们最不能忘怀的仍是她的艾尔加大提琴协奏曲。也因此,在杜普蕾公开演出的那些年中,几乎每一年都得演奏好几次这首作品。

在这些演出中,最知名的就是1967年与乐坛另一位超级新星,既是钢琴家又是演奏家的巴伦波因的合作演出了。当年两人以迅雷不及掩耳的速度闪电结婚,震惊全球乐坛。这对金童玉女的组合当时不知羡煞多少旷男怨女,而两人的演艺事业也因此而更上层楼。在1967年的演出版本中,新婚的杜普蕾充满自信与浪漫。不仅增幅了音乐的动能,连一边拉琴一边甩马尾的招牌动作都极富魅力。而艾尔加的音乐就在她这样肆无忌惮的冲击下,展露出前所未有的激情与浪漫。

1971年,廿六岁的杜普蕾宣布退隐。因为她罹患了无法医治的多发性硬化症,也就是俗称的渐冻人。肌肉能力快速退化的她就在短短几年间不但无法拉琴,连行走也无法正常。起初,在夫婿巴伦波因悉心照料下,杜普蕾仍对生命与痊愈抱持希望。但没想到久病床前非但无孝子、也无贞夫。在发病几年后,巴伦波因有了外遇。丈夫的出轨成了压垮杜普蕾生命的最后一根稻草,杜普蕾的病情更极速恶化,生活已完全无法自理。她的生命除了思考与回忆外,已完全失去了意义。而晚年的她,唯一的社交活动就是邀请故友来访,一同聆听当年的演奏录音。但当朋友问她是否愿意再次聆听当年与巴伦波因的合作录音时,杜普蕾仅淡淡的说:「这是我的天鹅之歌,只是当时的我并不知道。如今要我听这首曲子,我只觉得大提琴的音色好似在哭泣,而我的心如同被撕成了碎片。」事实上,当时的杜普蕾就算要哭,也无法哭泣了。

1987年,42岁的杜普蕾在伦敦寓所殒世,在病榻前弥留整整三天的她,一直等到巴伦波因赶来见她最后一面才瞑目。这对原本该是佳偶的怨偶,在生命的尽头放下了一切。而身为他俩共同好友之一的指挥家祖宾.梅塔,也在杜普蕾过世后,再也不指挥艾尔加的大提琴协奏曲。这是多么悲惨的命运,杜普蕾如同一颗流星,在乐坛发光发热不过十年左右的时间。短暂的演奏生涯让她的所有演出与录音听来都像是一首首用生命演奏的天鹅之歌,引人垂泪。

音乐史上总有许多演奏家会与某一首作品形成强而有力的连结,如同印记般连结着彼此的关系。例如顾尔德的巴赫《哥德堡变奏曲》、卡萨尔斯的巴赫《无伴奏大提琴组曲》与霍洛维兹的史卡拉第《键盘奏鸣曲》。然而不管是再经典、再权威的诠释,总仍有其他的演奏家会在这些曲目上展现全然不同的音乐特质,呈现出不同的音乐品味。但唯有杜普蕾与艾尔加大提琴协奏曲如同生命共同体般,成就彼此。这首曲子因为杜普蕾的诠释而不朽;杜普蕾的生命也因这首曲子而伟大,让世人永远记得她那纤细身影下蕴藏的深刻力量。