文学和音乐的关系一直是密切的。这说的不是大文豪的生活里如何不能没有音乐(虽然这类例子很多,比如罗曼罗兰、泰戈尔、萧伯纳),而是音乐如何受到文学的直接影响和启迪,进而迸发出新的音乐创作。

音乐成为诗以外的另一首诗看起来是如此合情合理,好比舒曼的《诗人之恋》(Dichterliebe)出自海涅、柏辽兹的《哈罗德在意大利》 (Harold in Italy )出自拜仑、舒伯特的《冬之旅》(Winterreise )出自米勒、贝多芬的《五月之歌》(Mailied)出自歌德。即便听起来毫无关联,但萧邦的《叙事曲》和《降A大调波兰舞曲》明显受到波兰诗人密茨凯维 奇(Adam Mickiewicz)的诗歌的影响,李斯特的交响诗也几乎无一例外是诗人和作家的文学作品的音乐版本。

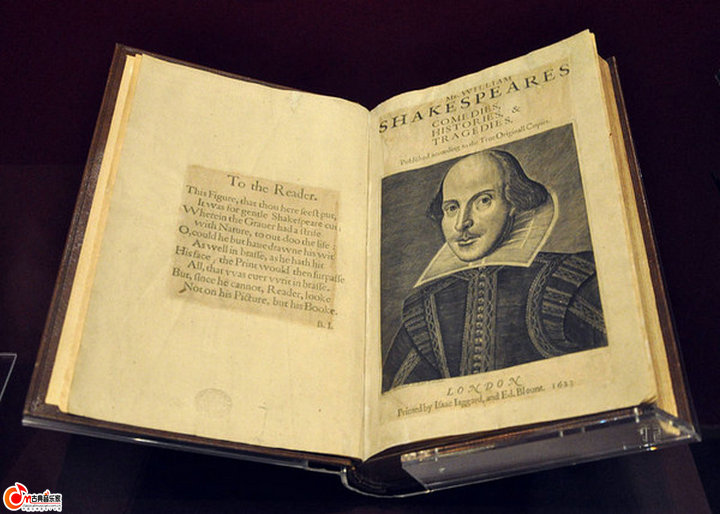

大量把戏剧文学名著改编成歌剧的例子也比比皆是,诸如瓦格纳的《漂泊的荷兰人》(Der Fuegende Hollander),威尔第的《茶花女》(La Traviata)、《弄臣》(Rigoletto)、《唐卡罗》(Don Carlos),比才的《卡门》(Carmen),理查德施特劳斯的《莎乐美》(Salome),罗西尼的《威廉退尔》(William Tell),古诺的《浮士德》(Faust),柴可夫斯基的《叶甫盖尼奥涅金》(Evgeny Onegin),马斯内的《曼侬》(Manon),普契尼的《贾尼斯基基》(Gianni Schicchi)等,都是文学与音乐的美丽邂逅。这当中,莎士比亚的影子无处不在。

一行诗、一出剧本,莎士比亚成了古往今来许多作曲家的缪斯。从管弦乐到交响诗、从歌剧到芭蕾音乐,作曲家试图用音符为他的戏剧做出不同的表述。虽然莫扎特的作品中没有一丝莎士比亚的痕迹,同样令人不解的是贝多芬对莎翁只字不提,但古典音乐发展到19世纪的浪漫主义,却掀起了一股莎士比亚崇拜,其中最大的狂热者就是法国作曲家柏辽兹。

初涉莎翁的戏剧,柏辽兹就像被“霹雳击中一般”,认为那是“全部的艺术天堂,照亮世界最偏僻的角落”。充满豪情和富于幻想的柏辽兹因而深受感召,先后完成了《李尔王》序曲和戏剧交响乐《罗密欧与朱丽叶》,并以《哈姆雷特》中的“奥菲丽亚之死”为词,创作了管弦乐与合唱《悼亡曲》(Tristia)。 到了晚年,他对莎翁仍然念兹在兹,以《无事生非》为脚本完成了歌剧《碧翠丝与班狄克》(Beatrice et Benedict)。

由莎翁戏剧衍生的歌剧,数量之多写起来恐怕是一部长篇巨著,其中公认的杰作要数威尔第的《麦克白》(Macbeth)、《奥赛罗》(Othelo)和《法尔斯塔夫》(Falstaff)。

作为威尔第的第10部歌剧,《麦克白》是威尔第首个改编自莎士比亚的作品,1847年在佛罗伦萨首演即大获成功,从此以后,威尔第就对莎翁产生了迷恋,之后的《奥赛罗》和《法尔斯塔夫》,写得一部比一部精彩,尤其取材自莎翁喜剧《温莎的风流娘儿们》的《法尔斯塔夫》。这是威尔第最后一部歌剧,也是他全部歌剧的巅峰之作。相较于过去多以悲剧见长,威尔第在80多高龄,以更宏观的想法,将毕生技艺发挥得淋漓尽致,留给后人一出脍炙人口的作品,知名度甚至远超莎士比亚的原著。

在芸芸莎翁作品中,被改编得最多的无疑是《罗密欧与朱丽叶》。一出最经典的爱情悲剧,分别出现在古诺、柴可夫斯基、普罗科菲耶夫和柏辽兹的作品里。古诺的《罗密欧与朱丽叶》以歌剧说故事,来到柴可夫斯基,它变成了单乐章的幻想序曲,而普罗科菲耶夫则配合芭蕾舞剧的场景谱出优美动听的芭蕾音乐,真是“一个故事,各自表述”。此外美国指挥兼作曲家伯恩斯坦的音乐剧《西城故事》(West Side Story),也是以《罗》剧为架构,只不过将故事的背景拉到20 世纪纽约拉丁美洲裔的帮派械斗中。

这几部作品各有绝妙之处,但个人认为最精彩的还是柏辽兹的戏剧交响乐。柏辽兹把发现莎士比亚、发现《罗密欧与朱丽叶》、发现自己倾心相爱后成为他妻子的女歌手史密森称为“我一生最重大的戏剧性事件”,因此他在创作《罗》时,是怀着无比狂热的激情的,除了管弦乐,还加入了合唱及独唱,规模宏大,气势昂扬,具有丰富的手法和复杂的结构,一些悲剧场面的刻画更是蚀人心骨。

互为影响,莎士比亚也是喜欢音乐的。他甚至把音乐的价值上升到道德的高度:灵魂里没有音乐,或是听了甜蜜和谐的乐声而不会感动的人,都是擅于为非作恶、使奸弄诈的;他们的灵魂像黑夜一样昏沉,他们的感情像鬼域一样幽暗……沃恩威廉斯谱写《音乐小夜曲》时特别选用了这几句诗,真切地表现出音乐艺术和莎士比亚之间的相互倾慕,也让人感受到,如果阅读莎翁是一种乐趣,那聆听莎翁将是一种享受。